ポイント タンパク質の摂り過ぎは、

- 肝臓や腎臓などの内臓に負担をかけてしまう

- 結石ができるリスクが高まってしまう

- 損傷タンパク質が増える原因となり、老化が進んでしまう

最近、「カロリー制限によって寿命が延長される」ということをよく聞きますよね?確かに今は、飽食の時代ですから、カロリーの摂り過ぎには気をつけなければいけません。

しかし、気をつけなければいけないのは、カロリーだけで良いのでしょうか?

実は近年、タンパク質の摂り過ぎが体に良くないことも分かってきたのです。さらに、タンパク質の過剰摂取が、老化を進めてしまう可能性があるという報告もあります。

「タンパク質はなんとなく体に良いものだ…」と思われているのではないでしょうか。確かに、タンパク質は体にとって必要不可欠ですから、体に良いことは間違いありません。

では、なぜタンパク質の摂り過ぎが老化を進めてしまうのでしょうか?

また、それを防ぐために、タンパク質を摂り過ぎにないようにする方法はあるのでしょうか?

今回は、そんな疑問に答えるべく「タンパク質の過剰摂取と老化」について解説していきます。

タンパク質の過剰摂取は、内臓に負担をかける

タンパク質と老化について解説する前に、皆さんは、食べ物から取り込んだタンパク質が体内でどのように代謝されているかご存じでしょうか?

これからの解説をより理解して頂くために、体内でのタンパク質代謝を簡単に説明しながら進めたいと思います。今回は、主に「肝臓」と「腎臓」に注目して解説しますので、他の組織や詳しいメカニズムが気になる方は、是非ご自身でお調べになることをオススメいたします。

肝臓でのタンパク質代謝について

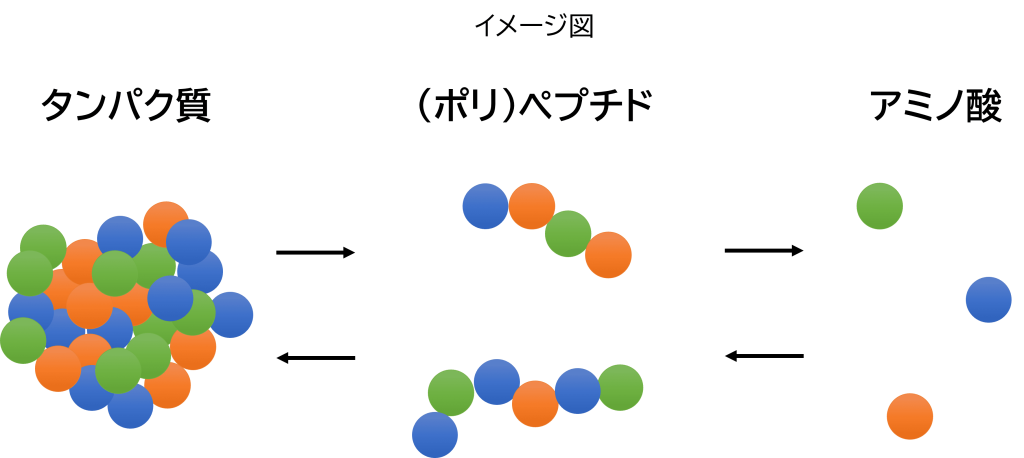

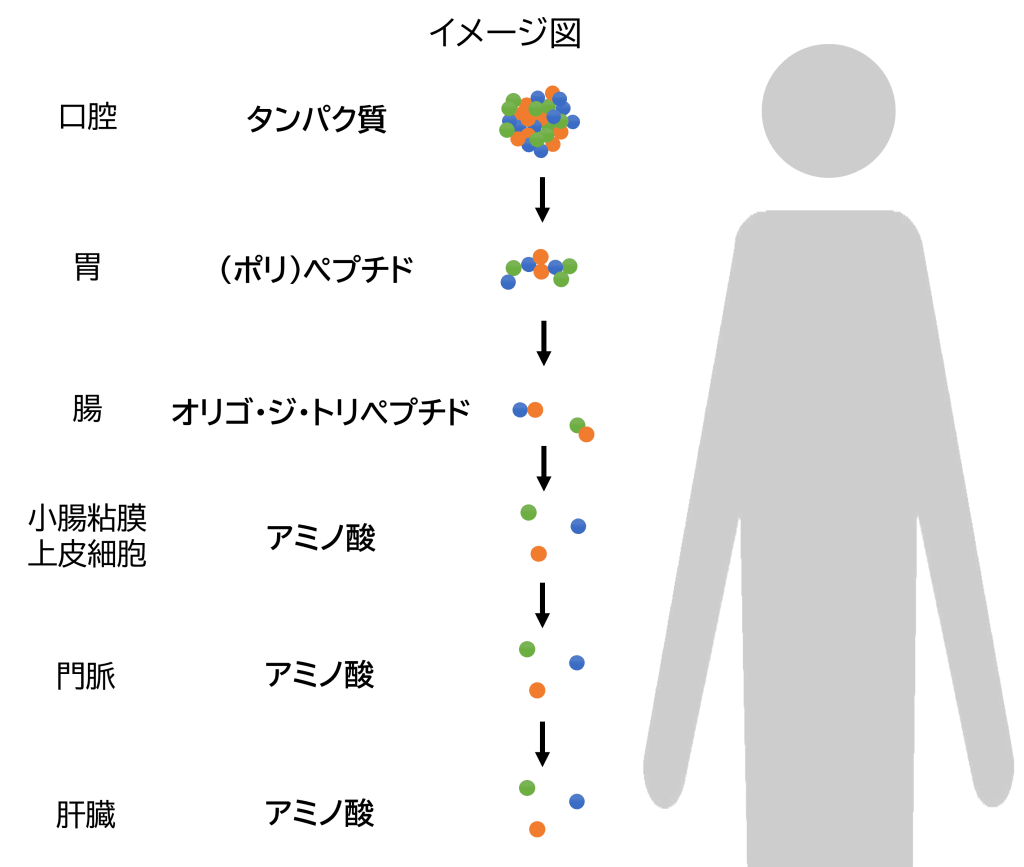

私たちはまず最初に、口から食べ物を食べてタンパク質を体内に取り込みます。口から体内に入ったタンパク質は、胃の中で、ペプチドに分解されます。ペプチドとは、アミノ酸が結合したものの総称のことです。そのうち特に、数個のアミノ酸が結合したものを、オリゴ・ジ・トリペプチドなどと呼び、数十個のアミノ酸が結合したものを、ポリペプチドと呼びます。一般的にタンパク質は、アミノ酸が50個以上結合したものであるといわれています。

胃の中で生成されたペプチドは、小腸に入り、オリゴ・ジ・トリペプチドに分解されます。そして、小腸粘膜上皮細胞で、アミノ酸に分解されます。こうして、タンパク質が分解されて生成したアミノ酸は、門脈を通り、肝臓に運ばれます。

肝臓に運ばれたアミノ酸は、主に2つの目的に利用されます。1つ目は、体の中で必要なタンパク質を作り出す目的です。肝臓では、取り込まれたアミノ酸を結合させて、体内に必要なタンパク質を生成しています。

2つ目は、アミノ酸からエネルギーを作り出す目的です。肝臓では、糖質や脂質の炭素からエネルギーを作り出すように、アミノ酸の炭素からもエネルギーを作り出しています。

しかし、アミノ酸には、アミノ基という窒素が結合している部分があります。このアミノ基があると、アミノ酸の炭素からエネルギーを作り出すことができません。

そこで、肝臓では、アミノ酸のアミノ基を外してから、エネルギーを作り出しています。

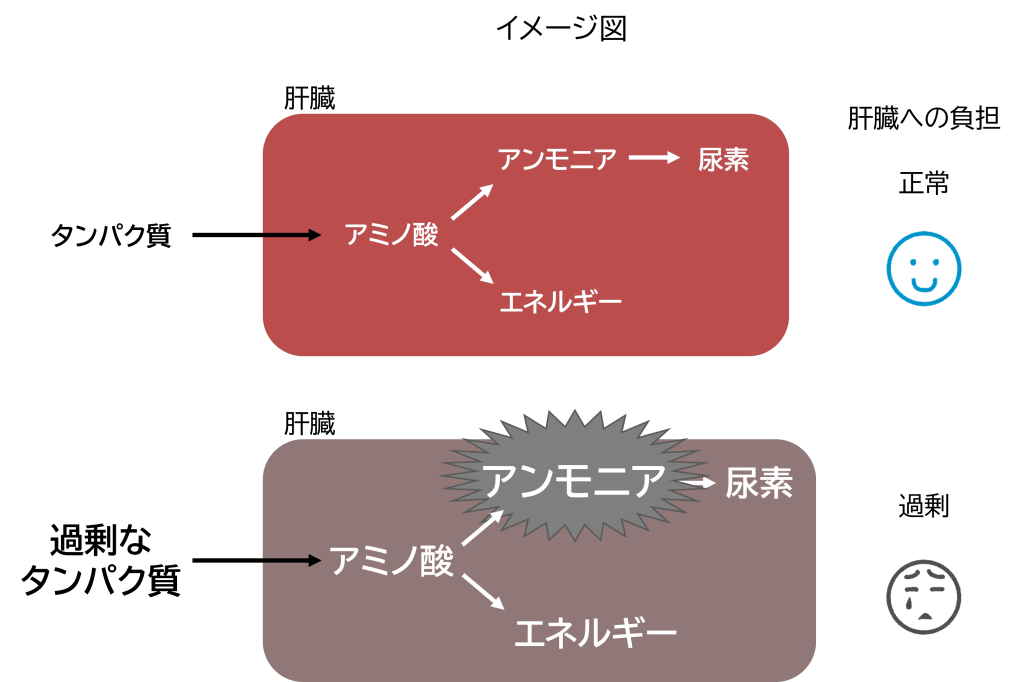

ここで注目して欲しいポイントがあります。それは、アミノ酸のアミノ基を外す時に、アンモニアが発生してしまうということです。アンモニアは体にとって有害な物質ですので、体内に留めておきたくはありません。

ですので肝臓は、体に有害なアンモニアを、体に無害な尿素に変えるという働きも持っています。この働きによって、肝臓は、タンパク質やアミノ酸から、安全にエネルギーを作り出すことが出来るのです。

タンパク質の過剰摂取が肝臓に及ぼす影響

では、タンパク質を過剰に摂取すると、肝臓にはどのような影響があるのでしょうか?

先ほども述べたとおり肝臓では、タンパク質を代謝する時に、体にとって有害なアンモニアを生成します。それはつまり、代謝するタンパク質の量が多ければ多いほど、生成してしまうアンモニアの量も多くなってしまう事を意味しています。

正常なタンパク質量やアンモニア量ならば、肝臓の負担が少ないまま働く事ができます。しかし、過剰なタンパク質を代謝して、過剰なアンモニアを無害化するための処理をする事は、肝臓が働く量が多くなり、肝臓の負担が大きくなってしまう事に繋がります。

肝臓の負担が大きくなってしまうと、それが肝臓の機能低下に繋がり、正常な代謝ができなくなってしまうため、体が老化することに繋がってしまいます。

つまり、タンパク質の過剰摂取は、肝臓への負担を大きくし、体全体の老化を進めてしまう可能性があるということです。

腎臓でのタンパク質代謝について

これまで、肝臓でのタンパク質代謝について解説してきました。ここでは、腎臓でのタンパク質代謝について解説します。

腎臓は、血液をろ過して、血液中に含まれる老廃物や毒素、余分な水分などを尿として排泄する働きがあります。

肝臓で生成されたアンモニアは、体に無害な尿素に変換され、血液によって腎臓へと運ばれます。尿素は体にとって無害ですが、必要ではないので、腎臓の働きによって尿中に排出されます。

しかし、先ほども述べたとおり、過剰なタンパク質摂取によって過剰なアンモニアが生成されてしまうと、過剰な量の尿素が生成されてしまいます。すると、腎臓のろ過処理がパンクしてしまい、腎臓に負担がかかってしまいます。ですので、肝臓と同様に、タンパク質の過剰摂取は腎臓の機能低下を引き起こし、体全体の老化に繋がる可能性があるといえます。

過剰なタンパク質と結石のリスク

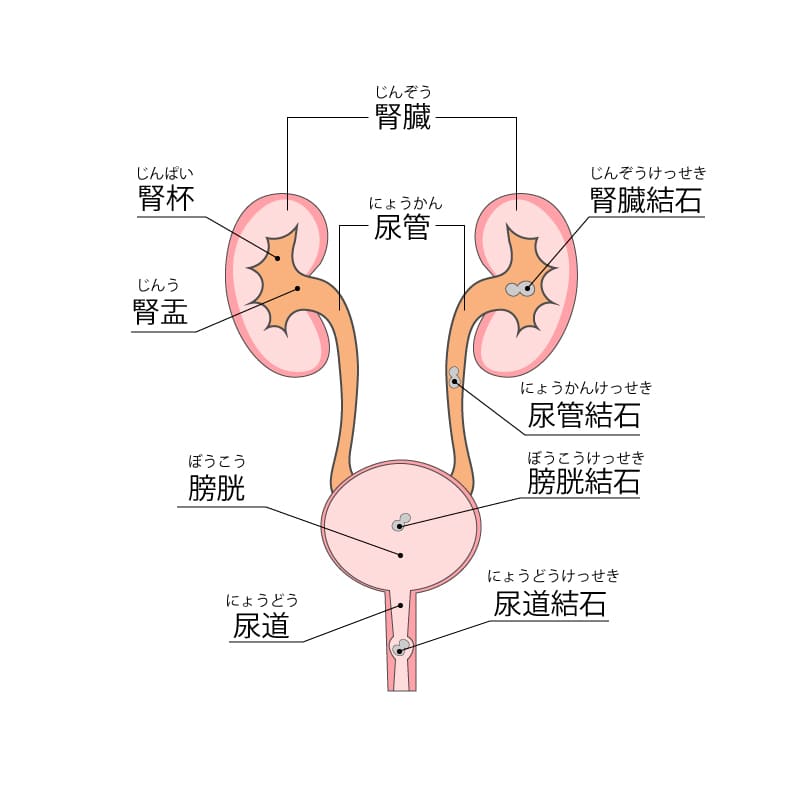

過剰なタンパク質摂取が、腎臓に及ぼす影響として、「結石ができるリスクが高まる」ということがあります。

動物性のタンパク質の過剰摂取は、体内のシュウ酸や尿酸の量を増加させることが知られています。

このうちシュウ酸は、カルシウムと結合しやすい性質を持っており、普段は腸でカルシウムと結合して、便と一緒に排泄されます。

しかしシュウ酸は、過剰になると尿中に溢れ出てきてしまいます。それによって、尿中でシュウ酸とカルシウムが結合してしまうと、石のように固くなってしまう結石という物ができてしまいます。↓イメージ図(詳しくはこちらをご覧下さい。)

結石ができて尿管が詰まると、尿がうまく排泄されず激しい痛みを引き起こしたり、腎臓障害の原因となってしまいます。

これらのことから、タンパク質の過剰摂取は、結石の生成などの腎臓障害を引き起こすきっかけになりかねないということになります。

損傷したタンパク質が老化を引き起こす

これまで、タンパク質の過剰摂取が組織や臓器に負担をかけて、老化に繋がってしまう事について解説してきました。

しかし、タンパク質と老化の関係はそれだけではないのです。

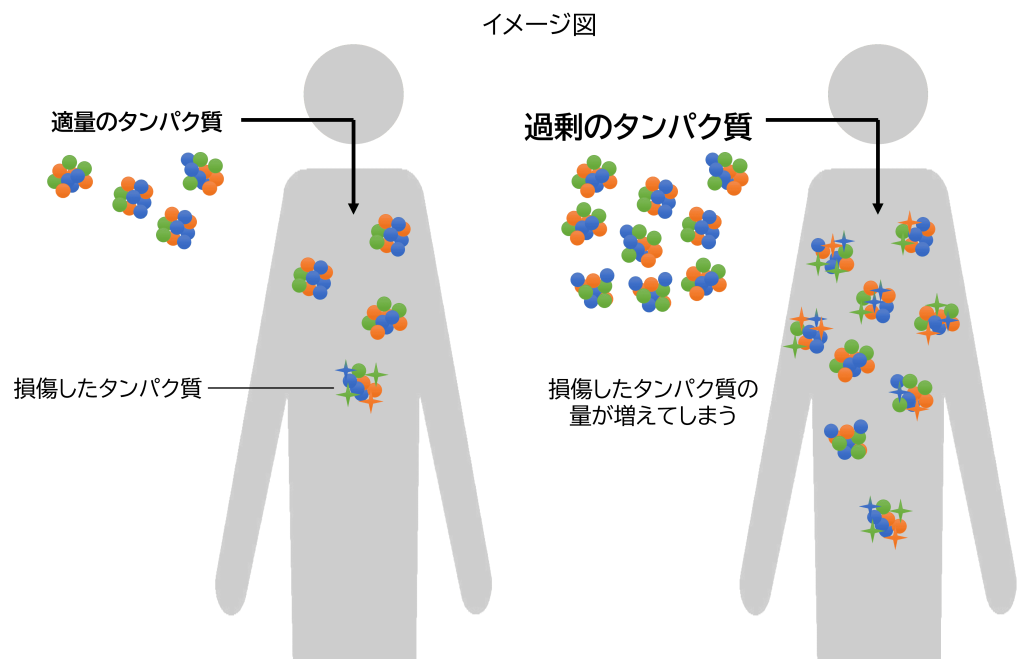

実は、体内に取り込まれたタンパク質は、代謝の過程で酸化されてしまう事が分かっています。

タンパク質が酸化されてしまうと、本来の正常な働きができなくなってしまいます。

つまり体内のタンパク質は、正常なタンパク質だけではなく、酸化などによって正常な働きができなくなった損傷したタンパク質も存在しているということになります。

そして、この損傷したタンパク質が蓄積してしまうと、細胞や組織の機能不全が引き起こされ、老化が進んでしまうという事が分かっています。

参照:Protein damage, ageing and age-related diseases

タンパク質を過剰に摂取すれば、体内にタンパク質が多くなるので、損傷したタンパク質が生まれる可能性が高くなってしまいます。

これらのことから、タンパク質の過剰摂取は、損傷したタンパク質を増やしてしまうという意味でも、老化を促進する原因となってしまうのです。

タンパク質の摂取制限で寿命は延長するのか?

これまで、タンパク質の過剰摂取によるリスクについて解説してきました。

では、カロリー制限と同様に、タンパク質の摂取を制限したら、寿命は延長するのでしょうか?

2021年に発表された論文を紹介します。

この論文では、マウスとハエを用いた実験において、食事によるタンパク質制限をすると、寿命が延長されたと報告しています。

参照:Anti-ageing effects of protein restriction unpacked

さらにそのうち、BCAAと呼ばれる3つの必須アミノ酸(ロイシン、イソロイシン、バリン)が重要な働きをしている事が分かりました。必須アミノ酸というのは、体内で生成する事ができないアミノ酸なので、食事によって体内に取り込むしかありません。

また、別の論文では、若者がタンパク質を過剰に摂取すると、死亡率が上がってしまうという報告があります。

参照:Low Protein Intake Is Associated with a Major Reduction in IGF-1, Cancer, and Overall Mortality in the 65 and Younger but Not Older Population

しかしこの関係は、65歳以上の人で逆転し、65歳以上の人では、タンパク質の摂取量が多いほど死亡率は低くなるようです。

その辺りについて、2014年にまとめられている記事がありましたのでリンクを貼っておきます。

参照:Protein Consumption Linked to Longevity

これらのことをまとめると、タンパク質摂取の制限によって寿命が延長する可能性はありそうですが、動物実験レベルの話であったり、人の年齢によっても差があったりするようです。ですので、タンパク質摂取の制限と寿命については、さらなる研究が必要なのは間違いないようです。

適切なタンパク質摂取量とは?

タンパク質を過剰に摂取…といいますが、どれくらいの量が適切で、どれくらいの量が過剰かは、イマイチ実感が沸かないですよね?

筆者が調べてみたところ、タンパク質の摂取量について解説している記事を見つけたので、紹介します。

「トレーニングをした日は、体重1kgにつき1.5g~2gのタンパク質が規定量です。体重60kgの人であれば120gですね。この量は、食事だけではなかなか摂取できない量なので、プロテインドリンクなどで補うと良いでしょう。一方、運動をしてない日は、体重1kgにつき1gのタンパク質が規定量で、体重60kgの人なら60gとなります。もし体を動かしていない日に、動かしている日と同量のタンパク質を摂取した場合、取りすぎになってしまいます」

参照記事より引用

この記事では、トレーニングをしていない場合、自分の体重のグラム数が、1日のタンパク質摂取量の目安とされていますね。さらに、このような記載もありました。

「量ももちろんですが、同様に注意してほしいのが、プロテインの種類です。プロテインは大きく3種類に分けられます。牛乳を原料として吸収が早いとされる動物性の『ホエイ』と、同じく牛乳を原料としていますがホエイより吸収がゆるやかな『カゼイン』、それから大豆を原料とした植物性の『ソイ』です」

参照記事より引用

タンパク質の量だけではなく、種類にも注目するべきだと記載されています。また、タンパク質の摂取量には個人差があるため、実際にご自分で確かめてみるのが良いとも書かれています。

確かにタンパク質の種類も数多くありますし、体質にも個人差があるので、この記事でも述べられているように、皆さんご自身で適量を探してみるのが最適な方法だといえそうです。

まとめ

タンパク質の過剰摂取と老化について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

「カロリーを気にしているから大丈夫」という方でも、タンパク質が過剰に摂取されてしまう食事になってしまっていないでしょうか?

適量のタンパク質の摂取量を知るには、まず、自分にどのくらいのタンパク質が必要なのかを知る必要があります。

それを知るための基準として、厚生労働省が、「日本人の食事摂取基準」を定めていますので、是非ご参考にしてみてください。

飽食の時代だからこそ、タンパク質と老化に注目した食生活を意識してみるのも良いかもしれませんね。

以上、「タンパク質の摂り過ぎで寿命が縮まる!?リスクと解決方法とは?」についての記事でした!

コメント